紀伊路は個人でこれまでに6回歩きました。大阪の天満橋から歩き始め、前回和歌山県に入り、

海南駅まで歩きました。大阪府内や和歌山県境から海南駅までは正直なところ、古道らしさを感じる

所は少なかったのですが、ここから先は旧道の面影が残るところも多いそうなので楽しみです。

特に、今回歩く海南~御坊間は「熊野古道らしさ」が楽しめる紀伊路の大人気の区間ということで、

これまでは個人で歩いていましたが、山酔会で企画し、会員の方にも楽しんでもらおうと計画しました。

最初は順番に海南から南に向かうつもりでしたが、計画を立てるために宿の場所や電車の時刻など

を調べるとこれがなかなかに大変です。特に荷物を回収する為の移動がむつかしいです。

このため、歩く区間が前後してしまいましたが、入念に計画を作りました。さて思惑通りいきました

でしょうか?

本来の山酔会の活動とは違いますが、自分の足で歩く旅ですし、熊野古道はなかなか面白いです

ので紹介したいと思います。

1日目

JR湯浅駅 → 河瀬王子跡 → 鹿ヶ瀬峠 → 熊野古道公園 → 内原王子跡 → JR紀伊内原駅

105 60 65 90 25

名古屋駅でYさんとKさんと待ち合わせて新大阪まで新幹線で移動。ここでTNさんが合流しました。

新大阪から特急くろしおに乗って前回打ち止めとした海南駅ではなく、その先の湯浅駅に向かいます。

湯浅駅に10:37に到着。さすがにJR、定刻に到着です。湯浅駅は新しい駅舎に代わっていました。

JR西日本は駅舎の改良に力を入れているみたいですね。ですが無人化にも力を入れていて、この数年

で50以上の駅が無人化されてしまったそうです。

その代りという訳ではないでしょうが、駅の駅舎の一部が「湯浅駅蔵観光センター」というものに

なっていました。情報発信基地や食事のできる店などがありました。

旧駅舎は保存されて中には食事のできる店がありました。

湯浅駅旧駅舎

コインロッカーに余分な荷物を預け、軽荷で駅の南出口(海側)から熊野古道の旅をスタートします。

10:50に出発。左手に進み線路をくぐり山側に向かいます。海側が市街地になりますので、こちら側

は少し歩くと田園風景があります。住宅とミカン畑の中を歩きますが、要所に看板があり、迷わずに歩け

ました。

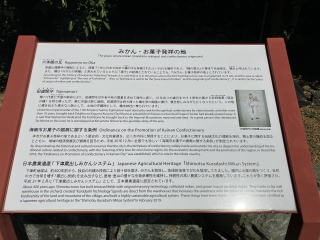

案内看板

この湯浅は日本の醤油の発祥の地です。現在も多くの醤油蔵が現役であるそうです。伝統的な建物

を保存している地区もあり古い町並みが残っているそうです。

駅の海側にあるようです。古い町並歩きも楽しめ、いくつかのお店や蔵を見学できるところもあるそう

なので、今日又は明日の夕方に時間があれば見学したいと思います。

途中の街道に沿ったところに勝楽寺があり、その先に「紀伊国屋文左衛門之碑」が立っていました。

元禄期の豪商人として有名な方です。史実では不明な点も多いですが、さまざまな伝説的なエピソード

が残る人物ということなのでしょう。

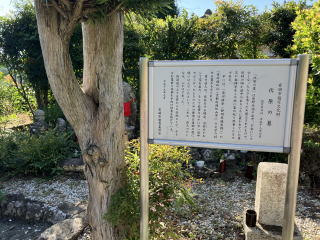

紀伊国屋文左衛門之碑

ちなみに、この石碑は、松下電器(現パナソニック)の創業者の松下幸之助さんが建てたそうです。

お二人とも和歌山県出身の大商人です。

更に先に進むと国道42号線にでます。今回のコースは、この後国道と何度か合流・分離をしながら

進みます。

少し先で横断歩道を渡って左に入る道を少し進むと「久米崎王子跡」があります。11:00着。

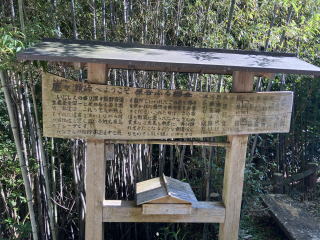

手前に看板があり助かりました。跡には説明看板と大きな石碑がありましたが、手入れがされていない

のかどちらも雑草の中でした。

案内看板 説明看板 石碑

久米崎王子から国道に戻って少し進むと、100mも行かないくらいで広川に突き当たります。広川に

架かる新広橋の手前で左に入り、川の右岸に沿って古道は続いています。

周りにはミカン畑が所狭しとあります。さすが有田です。収穫には早いようで、まだ実が青いです。

ミカン畑

20分くらい川沿いの道を歩いたでしょうか?鹿ヶ瀬峠が見えてきました。山の稜線上に風力発電の

風車が並んでいます。

その先で右折して広川を橋を渡ります。国道に突き当たって左折、しばらく国道42号線を歩きます。

歩道がない所もありますので要注意です。ちなみにこの国道42号線は三重県の松阪市から(正確には

静岡県の浜松市から)紀伊半島をぐるっと1周して和歌山市まで続いています。

その先で今度は右側の道に入ります。その先の広川IC付近でまた国道に戻ります。国道横にある

コンビニに入り、昼食を買い、イートインコーナーでお昼にします。11:35着。

ここ以降、鹿ヶ瀬峠を越えるまでコンビニはなく、自動販売機もほとんどありません。飲料水等はここで

買っておくことをお勧めします。

ちなみにですが、お隣で有田みかんを売っていました。「極早生」というものなのでまだ青いです。

この後、無人販売所で売っていたら買うつもりです。(ところが3日間探しましたがどこにもありません

でした。まだ時期が早かったようです。)

ミカンの販売所

食事を終えて11:50出発です。

次の津兼王子(井関王子)は広川ICの料金所付近にあります。

この王子に行くのが少し大変でした。国道を渡りIC入口の方に進み、高架をくぐったところで右折。

高速道路沿いの道に入ります。

そのまま進むと左側に津兼王子がありました。11:55に到着です。これだけ苦労して着いた所には

看板が1枚だけ、正直がっくりです。と思ってよく見ると、奥に立派な石碑がありました。

説明看板 石碑

看板に、もともとは井関王子だったそうですが、今は地名をとって津兼王子となったと記されています。

熊野街道が西側に移ったことで、近世以降に新しく作られたようです。その王子社も明治時代に合祀

されてなくなり、中世の王子社の跡地も湯浅御坊道路広川ICの建設により消滅しました。

やはり開発が進むと熊野の奥地のようなところはともかく、住宅地に近い所は保存するのは難しい

です。遺構すらないところが多いです。

ここも王子跡のすぐ横には広川ICの料金所の駐車場がありました。古道感は0です。

おまけに国道に戻るためには階段を登って高速道路をくぐるカルバートボックスというところを通らない

といけません。

カルバートボックスのトンネルを抜けると国道に合流。先程食事をしたコンビニがすぐ近くにあります。

こちらを往復したほうが早いのではないかと思います。丁度正午の放送が流れてきました。

カルバートボックスのトンネル 抜けた所が国道

ここからしばらく国道を歩きます。5分ほど歩いた所に、この先の案内図がありました。

案内図

さらに5分ほど歩いた後、集落内の熊野古道の看板の先あたりから左の脇道の「井関の旅籠通り」

に入ります。「養生場跡」の看板がありますがこれはお馬さんが休憩した場所のことです。12:10。

近くに熊野古道マップがありました。

養生場跡の看板 熊野古道マップ

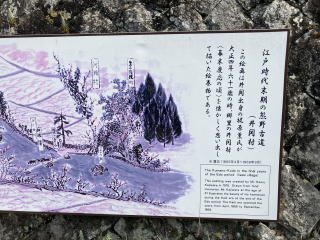

石塀に下の写真の面白い絵図?がありました。この絵画は江戸時代末期の熊野古道の井関の宿の

様子を描いた絵巻物だそうです。通りに旅籠がたくさん並んでいた様子が描かれていました。

絵巻物の説明書

その隣に、この先で「お接待」で飲み水を提供してくれる会社の説明がありました。四国では何度も

見かけたものですが、熊野古道では初めてです。

飲み水のお接待の案内看板

前方に山が間近に見えてきました。あそこがこれから向かう鹿ヶ瀬峠のある所です。稜線には風力発電

の風車がいくつも見えています。

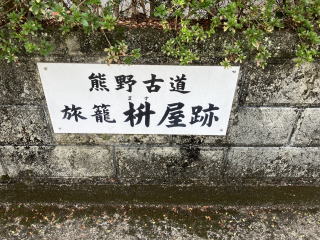

その先の通りは住宅地になっていますが、民家の塀には旅籠跡の屋号の看板が設置されています。

ですが、建物はすでに建て替えられていて、看板があるだけでした。

旅籠跡の屋号の看板

住宅街を抜けて、周りが田圃や畑になります。あぜ道に「彼岸花」が咲いていました。(この花はこの後

何度も見かけました。植えられているのか自然に広がったのかはわかりませんでした。)

彼岸花

しばらく通りを進むと、丹賀大権現社があります。12:20。伏見稲荷大社の中紀奉拝所だそうです。

その赤い鳥居は面白いです。伏見稲荷の様に一列に並んでいるのではなく、山の斜面に付けられた

階段のあちこちに建ち並んでいます。ここに「白井原王子」「井関王子」「津兼王子」が合祀されている

と記されていました。

丹賀大権現社にて

さらに進んで河瀬橋を渡ります。渡った先のたもとに「徳本上人の名号碑」がありました。碑はほとんど

読めませんでしたが、横に説明板がありました。

徳本上人の名号碑

そのすぐ先で河瀬(ごのせ)王子跡に到着。12:25。

河瀬王子跡の碑

藤原定家の「明月記」によると井関王子についで「ツノセ王子」に参拝したとされています。また

藤原頼資の日記では「角瀬川王子」に参拝となっています。

江戸時代の「熊野道中記」などでも「津の瀬王子」と書いています。古い文献では「角瀬」や「津の瀬」

という王子社名となっていますが、江戸時代の村名が「河瀬」であったころから「河瀬王子」と呼ばれる

ようになりました。何にせよ、今は碑があるのみです。

河瀬王子のすぐ先に公衆トイレがあります。ここ以降、峠を越えるまでトイレはありませんので、ここで

済ませておいた方がよいでしょう。

河瀬王子から鹿ヶ瀬峠に向かう集落も、かつて旅籠や茶屋が並んでいた通りです。宿場町っぽい

雰囲気が感じられました。

峠の麓である井関の集落にこれだけ旅籠がたくさん営まれていたのも、鹿ヶ瀬峠がいかに厳しい

峠越えであったかを物語っているような気がします。今は閑散とした集落ですが、当時はすごい賑わい

だったのだろうなと想像するのもまた楽しいです。

鹿ヶ瀬峠はこの紀伊路の中でも難所とされていて、歌人の藤原定家もその嶮阻な道のりを歌に詠んで

嘆きました。ですが、現在の鹿ヶ瀬峠への登りはほとんどが舗装されており、大峠までの高低差も

350mほどと、実際にはそれほど厳しい峠越えではありません。

集落を過ぎると、道の周囲はひなびた雰囲気に変わり、鹿ヶ瀬峠に向かって登り始めます。山肌には

みかん畑があります。有田市からはすでに離れましたが、まだまだみかん畑は多いです。(というか有田

みかんという名前で有名ですが、広い範囲で栽培されていますから。)

鹿ヶ瀬峠を望む

旅籠通りを抜けて峠の登り口へ向かいます。途中に「熊出没注意」という結構リアルな絵付きの看板

がありました。この辺りも出るのですね。最近は山登りに行くとどこにでも看板があるので少しマンネリ

化して慣れてしまっていますが、この看板は改めて気をつけようという気になりました。

木のトンネルがあり、その先に「(東)馬留王子跡」の石碑がありました。12:35着。そのすぐ先に

「鹿ヶ瀬峠まで2,340m」という看板もありました。こうした距離がわかる案内があると目安になり、

助かります。

馬留王子跡 鹿ヶ瀬峠まで2,340mの看板

ちなみに、「東の」というのは峠の向こう側にも「(西の)馬留王子」があるからです。

そこを過ぎた所に「立場跡」という看板がありました。これは、ここまでは駕籠で来れましたが、ここから

先は馬や牛を利用することになった境の事だそうです。

立場跡

この看板から鹿ヶ瀬峠への本格的な峠越えが始まります。右側の上に国道42号線があり、車の走行音

が響いています。

少しずつ登り坂になっていきます。その先で2箇所ほど左右に道が分かれていますが、どちらにも

道標があり迷うことはありません。鹿ヶ瀬峠(大峠)までの登りはほとんど舗装路です。

2つ目の分岐には「峠まで2,030m」と書かれた標柱もありました。

しばらく登ったところから振り返ると山麓の景色が眺められました。先程通った旅籠通りが見えて

います。

鹿ヶ瀬峠への道は基本舗装路です。でもそこかしこでコンクリートの上に落ち葉が乗っていてが滑り

やすいので要注意です。落石と思われる小岩もあります。土道の方が安全の様な気がします。

その先でフェンスが付けられていたのですが、何故か扉が開いたままでした。わざわざ石で止めて

ありました。看板には「開けたら閉めてください。」となっていました。「?」です。

鹿ヶ瀬峠への道 開いたままのフェンス

5分ほど進むと作業の音が聞こえます。軽トラックがあり、ミカン畑で作業をしている人がいます。推測

ですが、この人がフェンスを開けたままにしたのだと思います。

さらに10分ほど進んだところで峠方向が開けていました。右側の山上に風力発電の風車が見えます。

右上に風車

その先で傾斜が急に増してきました。

「峠まで1,230m」と書かれた看板のところに13:00に到着。ちょうど半分来ました。ここでも道は

二股に分かれており、ここは左へ進みます。

峠まで1,230mの看板とその先の木のトンネル

そのすぐ先で「1,200m」と書かれたところでも二股に分かれており、ここは右へ進見ます。分岐

する場所には必ず峠までの距離と進む方向が書かれているので迷うことはないですが、峠道でこれ

だけ分岐があるのも珍しいです。その先は木が道の上まで張り出していて、木のトンネルになって

いました。

「峠まで700m」の看板の所からは傾斜が少し楽になってきました。

道の周りはミカン畑になっていてフェンスで覆われています。ただ、あまり手入れされていないような

木も見受けられます。

その先に動物対策の柵がありました。「歩行者の方へ 開けた人以外は閉めないでください」と書か

れた案内板が掛けられていましたが、その隣に「ハチ注意」「マムシ注意」の看板もありました。マムシは

何とかなるかと思いますが、蜂には効果がないでしょう。蜂は巣に近づかないことが何よりの対策です。

熊は会わないことを祈るのみです。

柵は簡単に開けることが出来たので開けて先へ進見ます。もちろん閉めるのも忘れずに。

このフェンス付近から足元が石畳っぽく整備されています。ツルツルで滑りやすいけれど、古道感が

あります。ですが、最近整備された道のようです。

獣害防止用のフェンス 石畳の道

道は最後の急登に差し掛かりました。峠の手前は新しく石畳の道が造られていました。どんどん急坂

になってきます。

「鹿ケ瀬峠まで152m」という看板があります。隣に「大峠の地蔵」という看板もあります。左手に分岐

する道がありますので入るとほんの10m先に享保6年(1721)と刻まれた「地蔵尊」が立っています。

13:20着。この地蔵は痔の治療や尋ね人に効能があるお地蔵様だそうです。

鹿ケ瀬峠まで152mの看板 地蔵尊

「鹿ケ瀬峠(大峠)に到着。13:25。標高354m。展望はありませんが、広場のようになっていて、

広くてゆったりしています。ベンチもありますので腰を下ろして一息入れます。

かつてはここに3~4件の茶店があったそうです。

鹿ケ瀬峠(大峠) 説明板

ちなみにここが紀伊路の中での最高地点になります。最大の難所と言われていますが、それほど大した

ことはなかったというのが正直な感想です。

10分ほど休憩して13:35に出発です。大峠からは一転して急な下り道になります。降り口の所が

かなり荒れていて、一見すると分岐しているように見えます。看板もありません。おそらくこちらだろうと

いう方を下ります。

すぐ先で普通の?道になりホッとしました。この辺りは舗装されていない地道が続きますのでかえって

歩きやすいです。結構急な下りの区間があります。登りが約55分でしたが、下りは30分で下まで降り

ます。標高差が違うかもしれませんが、やはり急坂を下ることになると思います。

急坂は最初だけで、その後は緩やかになります。

倒木も処理されてしっかり整備された道です。

道脇に「馬頭観音」がありました。13:45。道が間違っていないことを確認できて一安心です。

この像は、馬の頭が観音さまの頭上にのっかっている珍しいデザインです。こちらの観音さまは馬の

供養の墓として建てられています。おそらくですが、昔この道を歩いた馬も途中で亡くなったのでしょう。

その墓だと思います。

馬頭観音像 古道

その先はなだらかな下り道で快調に歩けます。峠のこちら側はあまり景色はないのですが、それでも

樹木の隙間から景色を見ることができます。ですがよそ見は禁物。木の枝や落ち葉が道に敷き詰め

られていて、躓いたり滑ったりしますから。

さらに2分ほどで小峠に到着。13:47。「大峠から500m」と書かれた道標がありました。小さな広場

になっていてベンチもあります。隅に石の道標のお地蔵さまがありました。書いてある文字は読めません

でした。

小峠の広場 地蔵尊の道標

小峠から先は、約500mの古い石畳の道です。紀伊路では現存する最長のもので、熊野古道全体

でももっとも長い部類に入るそうです。紀伊路の見どころ・歩きどころひとつで、このコースのハイライト

です。

大昔にこんな山の中の道をこれだけ整備するのは大変だったでしょう。石の表面を苔が覆っていたりして、

熊野古道と言えば石畳なので「ザ・熊野古道」という感じです。

ですが、正直なところ、石が凸凹していて歩きにくい所もありました。

平らなところばかりではなく、九十九折に下っていく石畳道もあります。石垣を組んで擁壁のようにして

いる箇所もありました。

九十九折れの石畳の道 擁壁の石積み

「板碑」があります。室町時代の年号が入っていて、この周辺で最も古い板碑の一つだそうです。

石畳の道の終わり近くで小橋を渡ると休憩所があります。ここが石畳道の終点(反対側からは起点)

です。案内板や説明板などがありました。ベンチもあります。14:15着。

石畳終点 案内図

説明板 休憩所

時間にするとわずかのものでしたが、今まで歩いてきた紀伊路の中でも特に美しい道でした。

鹿ヶ瀬峠は難所とされていますが、ほとんど舗装路でしっかり整備されています。看板もしっかりと

整備されていましたので、予想よりもずっと歩きやすい峠越えでした。

休憩所で一息入れて先に進みます。先程終点と書きましたが、まだしばらくは石畳が続いていました。

ですがこちらは近年整備された箇所のようです。

看板があり、「ここから金魚茶屋まで890m、県道まで2,4km」と書かれていました。

しばらく下ると、また休憩所のようなところに着きました。熊野古道公園だそうです。14:30。

この公園には完成を記念して福島県田村郡三春町滝の天然記念物「三春滝ザクラ」が植樹されて

います。滝の水が落ちるように咲くことから「滝ザクラ」と名付けられたそうです。残念ながら10月には

桜は見れません。

公園を過ぎると石畳がなくなり、ふかふかの地道になりました。楽ちんです。

そして道が舗装路に変わる所で振り返ると、先程越えた鹿ヶ瀬峠が見えました。

さらに500m程進むと周囲が開けて、広場になっています。一角にトイレもあります。14:25。

舗装された道が続いていて車でここまで入ってこられるようです。ここから鹿ヶ瀬峠を往復して、

先程の石畳の道を往復することも可能ですのでスポット散策には便利かと思います。鹿ヶ瀬峠の

説明板もありました。

そこにも、この鹿ヶ瀬峠越えが紀伊路の最後の難所とされる区間であると書かれていました。

(私達は中抜きしたのでまだ拝ノ峠などが残っています。)それから、紀伊路170kmの2/3の地点

になります。

峠から降り切った地点 鹿ヶ瀬峠の説明板

駐車場とトイレ

広場に無人販売所があり、黒竹を使った根付けや鹿の角、黒竹の杖がありました。杖は無料でした

のでありがたくいただきました。この後、明日も峠越がありますので使わせていただきます。

ここからは広い道ではなく、右側の狭い道を進みます。ですが道は普通の道に代わっています。

広場から2~300mほど歩いた所に金魚茶屋跡があります。江戸時代にはここで金魚を飼っていて、

熊野詣の巡礼者を癒したのだそうです。

今は看板が残るのみですが、横に小さな流れがあり、この水を利用して金魚を飼っていたのかなと

想像しました。

金魚茶屋跡の看板

現在では、食事のできる(NEW)金魚茶屋が、すぐ近くの県道沿いで営業されています。山菜料理や

田舎料理が食べられるそうです。時間が合えばここで昼食にしたかったのですが、少し遅い時間となって

しまいましたので、立ち寄りませんでした。

金魚茶屋跡から少し進んだところで県道と合流。左手の高台に鳥居があり、こちらは毘沙門天の御社

です。これが目印です。すぐ近くというか、入口の所に沓掛(くつかけ)王子跡の碑がありました。14:40。

下の写真の通り、民家の壁に案内標示板がありました。

毘沙門天の鳥居 民家の壁に案内標示板

沓掛(くつかけ)王子跡の碑 説明板

沓掛王子跡を過ぎ、県道を歩きます。道はさらに下り坂となります。峠を越えて下っているのがよく

わかります。

県道沿いの山側の擁壁に、下の写真のような熊野古道を現したような壁画がありました。道沿いに

コスモスの花が咲いていました。季節は秋なのに思いっきり暑いです。今日は9時頃からずっとTシャツ

姿です。

熊野古道の壁画 コスモス

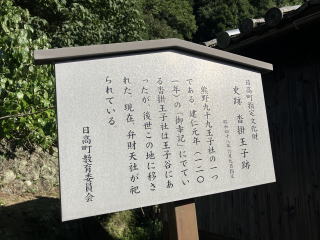

道沿いに歩くと「爪かき地蔵」があります。弘法大師がこの地を訪れたさいに、土地の人の無事息災

を祈願して岩に爪で地蔵尊を刻んだと伝わっています。15:00着。

あれ、確か蕪坂王子からの下り途中にも同じようなお地蔵さまがあったような気が・・。まあ弘法大師

はあちこちに行かれていますから。

この像は水をかけるとお姿がくっきり表れることから水掛地蔵ともいわれています。正直者が水をかけ

ると姿が現れるが、不信心者が掛けると姿が現れないそうです。ところが水をかける柄杓が見当たりま

せんでした。水を掛けなくても姿が見えていましたので大丈夫でしょう。

爪かき地蔵

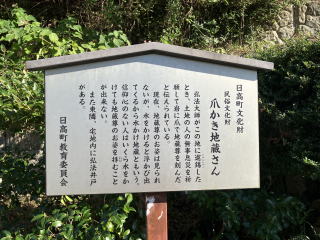

県道176号線に合流してしばらく進むと、後鳥羽上皇が熊野御幸の際に休憩したとされる「四ツ石

聖蹟地」があるはずですが見落としてしまいました。(参考までに、後鳥羽上皇は熊野に対する信仰が

非常に厚い方として知られており、生涯で29回も熊野詣されているそうです。ただ、熊野詣にはかなり

の費用が掛かり、また、能楽などの関係者も引き連れて行ったため、信仰だけとはいいがたく、お遊び

との批判も多かったのも事実のようです。)

15:20に「(西の)馬留王子跡」に到着。馬で来た巡礼者は、鹿ヶ瀬峠の東西どちらも、手前で降りて

歩かなければならなかったので、同じ名前の王子が東西にあるのです。

ただ、この王子があるのは峠の登り口からかなり手前です。ここで馬に乗り換える必要があったのか?

何か利害関係があったのではないかと推察します。

馬留王子跡(西)のある周辺は原谷集落で、ここには約60ヘクタール(600m×1000m)の広さの

黒竹の竹林があり、日本一の名産地「黒竹の里」として知られているそうです。鹿ヶ瀬峠で手に入れた

杖もそうですが、この竹は文字通り外皮が黒く、つやつやと黒光りしています。

(西の)馬留王子跡

集落内の小道と県道176号線を交互に歩きつつ、南へ向かって進みます。3カ所ほど左手の小道に

誘導する熊野古道の看板がありましたが、かえって遠回りになっているところもありました。

きっと県道を歩いたのではつまらないという配慮からでしょう。

1カ所に七地蔵尊が祀られていました。

古道への案内 七地蔵尊

その先に「史跡 一里塚跡」の碑がありましたが、御覧の通り、民家の壁の間に挟まれていました。

これを何と評価してよいものやら。ですが残っているだけでも良しとしたいと思います。

壁に埋もれた「史跡 一里塚跡」の碑

さらに進んで原谷地区を過ぎて、ここで右側のなめら橋を渡ると、前方にこんもりとした小山があり、

そこに「内ノ畑王子跡」があります。15:35。ここは雰囲気が残っています。

内ノ畑王子跡

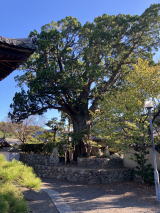

内ノ畑王子跡を過ぎて、途中の看板に従って平坦になった道を2km程進むと前方に大きな樹木が

立つ神社が見えてきます。ここが高家王子跡に建つ内原王子神社です。16:00に到着。

石の鳥居と狛犬が迎えてくれます。ここが本日ラストの王子社です。江戸時代には若一王子と称され、

荻原東光寺の地にあったころから、東光寺王子ともいわれています。

境内に「高家王子跡」があるはずなので探したのですが、碑が見つかりません。実はこの時、電車の

時間が気になり、焦っていたためか見つかりませんでした。

途中の案内看板 内原王子神社

内原王子神社にはトイレがあります。ベンチもあるので休憩したいのですが、電車に乗り遅れると

1時間待ち。急いで駅に向かいます。

JR紀伊内原駅はここからすぐの所にあります。今日はここまでです。駅に向かいます。

JRの下をくぐって国道42号線を左折。5分ほど歩くとJR紀伊内原駅に到着です。16:25。

駅のベンチで一休みです。

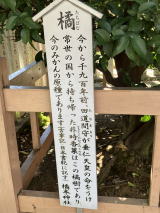

余談ですが、駅舎のすぐ横に大きな楠がありました。駅舎と同様に歴史を感じさせる大木です。

15分ほど待って電車に乗り、湯浅駅に向かいます。ちなみにこの辺りは1時間に1本のダイヤです。

紀伊内原駅

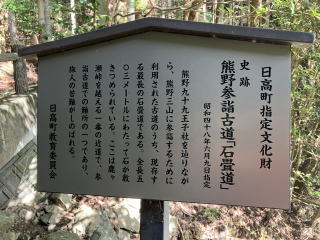

鹿ヶ瀬峠を越えた熊野古道は、日高川下流に開けた日高平野(御坊平野)に入ります。この先の

区間は御坊市の市街地の周囲をぐるっと周回する散策コースとなります。

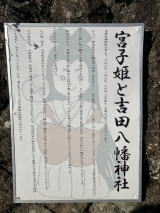

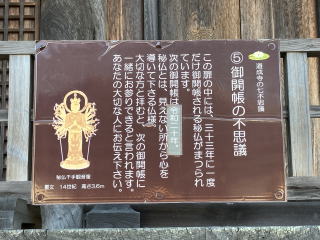

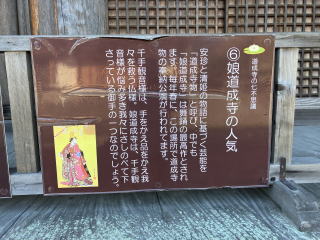

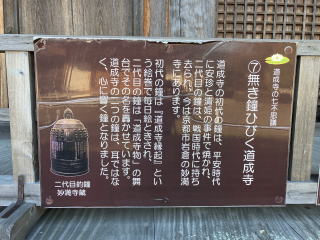

「準五体王子」とされる善童子王子・愛徳山王子をたどり、コースの見どころの1つ「道成寺」も訪れ

ます。道成寺は能や歌舞伎でも名高い悲恋物語「安珍・清姫伝説」の舞台となった古寺です。

ですが、それは明後日。今日は電車で湯浅駅に戻ります。15分ほどで湯浅駅に到着。16:52。

湯浅駅からタクシーに乗り宿に向かいます。ところが特急の停車駅だというのに駅前にタクシーが

いません。駅の観光案内所で電話番号を教えてもらい、電話してきてもらいました。

湯浅の町中は道が狭く、車のすれ違いができないほどです。昔の町並みがそのまま残っていると

いうことなのでしょう。

今夜の宿「民宿タムラ」は海岸のすぐ近くです。まずは入浴して汗と疲れを流します。

部屋は3階で写真のような夕日を見ることができました。

部屋からの夕日

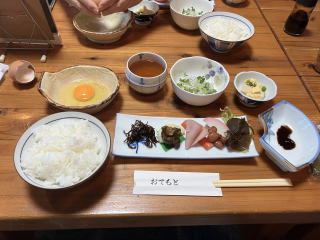

ほどなく夕食。この宿は海鮮料理が評判の宿です。今日はウツボ料理のフルコースをお願いしました。

姿はグロテスクですが、白身で美味しいです。刺身や唐揚げ、たたきに鍋もあり、期待以上の料理が

テーブルに並びました。まずは乾杯。ビールがおいしいです。料理は味も量も大満足のものでした。

大阪の知人に紹介してもらったのですが、よい店を紹介してもらって感謝です。

ウツボの刺身 鍋

ウツボのたたきと唐揚げ

満腹になり食べきれませんでした。

酔いも回り、21時前に爆睡でした。

2日目

海南駅 → 藤代塔下王子 → 橘本王子 → 一壺王子 → 拝ノ峠 → 爪書地蔵 → 紀伊宮原駅

95 55 45 60 55 40

朝6:00に起床。今日も良い天気です。7:00から朝食です。朝食も美味しかったです。

朝食

湯浅駅までタクシーで移動。荷物をコインロッカーに預けて、この駅から海南駅まで電車に乗ります。

関係ないですが特急くろしおです

ところが私の勘違いとタクシーの到着が遅れたため、乗る予定の電車に乗り遅れ、結局40分ほど

海南駅到着が遅れてしまいました。(この遅れが後々影響してしまいました。)

8:50に到着。電車だと各駅停車でも30分の距離ですが、そこを歩くと約7時間かかります。

駅内のコンビニで昼食を買い込んで、まず南に向かい歩きだします。10分ほど歩いて道標を目印に

左折すると標識が見えてきました。

前回、海南駅まで歩いた時にも通った熊野一の鳥居跡の碑がある三叉路を右折。ここは広い意味

での熊野の聖域の入口とされていた場所です。9:10着。

熊野一の鳥居跡の碑 説明板

鳥居跡から少し先で左側に「祓戸王子跡」の案内があります。ここを左へ進んで祓戸王子に向かい

ます。細い地道を突き当りまで進むと、右側に屋根付きの王子の看板があります。その先は行き止まり

になっているので「この看板だけしかないのか?」と思いましたが、右手の斜面に山道が続いています

のでここを登るみたいです。

案内標識 王子跡の説明板

石仏が立ち並ぶ山道を進みます。ですがかなり狭い道の上、周りは竹籔。看板がなかったら先に

進むのを躊躇するような道です。

しかも結構長く300mほどを歩いたでしょうか?行き止まりの終点に「祓戸王子跡」がありました。

9:25着。

地蔵尊の建ち並ぶ狭い道

祓戸王子跡

祓戸王子はその名前の通り、汚れを祓い心と体を清める場所でした。参詣者はここで身と心を

清めて「藤白神社」へ向かったそうです。ちなみに前回熊野本宮大社に行った時、その入口付近に

「祓殿王子」がありました。おそらくここと同じ意味合いで、聖地に入る前の垢離場なのでしょう。

石碑に合掌して、汚れを祓い心と体を清めました。

少しですが標高が高いため、祓戸王子からは海南駅周辺の市街地が見渡せます。

下を見ると先程歩いていた道路が見えています。あそこから直接登る階段でも作ってもらえれば

もっと簡単にこれたのにと、ついつい愚痴が出てしまいます。何せ下の看板に「この場所は元々の王子

のあった場所ではない。」と書いてありましたので。どうせなら先程の看板の所に作ってもらえるとさらに

よかったのですが。

引き返して9:20に元の道に戻り、住宅街の中の道を南に進み、阪和自動車道の高架の下をくぐる

と藤白王子(神社)に到着。9:25。

その手前に鈴木氏の総本家とされる「藤白鈴木氏」の屋敷跡があります。藤白鈴木氏は熊野三党の

一族で、藤白神社の歴代の神官を務められていたそうです。千年楠は「子守の宮」として広く信仰され、

この神様から楠、熊、藤などの名前を授かる子が多いみたいです。南方熊楠は「楠」と「熊」の両方の

文字を授かったのですね。

この藤白神社は全国の「鈴木姓」発祥の地とされています。全国で2番目に多い名字の鈴木さん

(約180万人)の発祥地ってすごいですね。屋敷も見学できるようですが、時間が早くてまだ開いて

いませんでした。

鈴木屋敷

ここは九十九王子の中でも格式の高い「五体王子」の一つです。熊野御幸の歴代上皇たちも宿泊

した参詣道途中の要所でした。時代とともに社を失った王子が多い中で、藤白神社として現存して

います。境内は広く、樹齢千年と言われている「千年楠」と呼ばれる大きな楠が繫っています。博物

学者「南方熊楠」の名前の由来となった木だそうです。

境内の藤白王子権現本堂は熊野三所権現の本地仏「薬師如来(速玉大社)・阿弥陀如来(本宮大社)

・千手観音(那智大社)」をお祀りしています。神社でありながら、仏像が祀られている非常に珍しい

神社です。

藤白神社境内

藤白王子権現本堂

境内にはテーブルやベンチも設けれています。ここから藤白坂の登りが始まるのでスタート前に休憩

・身支度するのにもってこいです。まだ歩き始めたばかりなので休憩はしませんでした。

参拝して境内の案内に従い先に進みます。神社を出てすぐに「紫川」という看板がありました。歴史ある

川のようですが、現在では排水路といったものになってしまっています。

紫川の説明看板

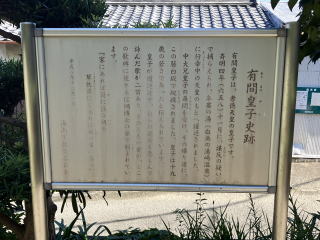

すぐ先でまた高速道路をくぐった先に藤白坂への標示があり、その隣に悲劇の皇子として、万葉歌人

としても有名な有間皇子(ありまのみこ)の墓碑があります。9:40。

標識

658年、有間皇子は謀反の疑いで捕らえられ、紀温湯(現在の白浜温泉)に行幸中の上皇もとへ

護送されました。その帰路に藤白坂で19歳の若さで絞首刑にされ最期を迎えました。

護送途中に詠んだ2首の歌が「万葉集」収録されています。うち1首が有間皇子の墓石のとなりにある

石碑に刻まれています。その句は「家あれば 笥に盛る飯を草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る」です。

有間皇子(ありまのみこ)の墓碑

有間皇子の墓碑の先から道が登り始めます。その先に丁石地蔵が鎮座しています。藤白坂には

全部で17体が並んでいるそうです。藤白峠までは17丁(約1,870m)の道のりです。1丁毎に1体

あるのでしょう。目印になってくれると思います。

1つ目の丁石地蔵 熊野古道の説明看板

この坂の入口付近からは右手に海南港が見えています。

道は四丁石のお地蔵さまの所から藤白峠に向かって階段と山道の藤白坂を登ります。

紀伊路で初めてといってもよい本格的な山道に入ります。やはり古道は地道に限ります(笑)。足腰

・膝に優しいです。雰囲気も違います。

五丁の丁石地蔵 藤白坂

予想通り1丁(約110m)ごとの間隔で丁石地蔵があります。7番目のお地蔵さまは豪華?な屋根付き

の祠にありました。きちんと掃除がされていて、花も新しいものが添えられていました。ここまで登って

きて手入れをされている方がいるのですね、頭が下がります。

七丁目の丁石地蔵

周りは一面みかん畑です。さすが和歌山県ですね。みかん畑の横の急坂を登ります。一丁ごとの

丁石地蔵が目印になります。20分ほど登ったところで右手に海南市とその先の黒江湾が一望できます。

遠く淡路島も見えています。

藤白坂の途中からに眺め

坂の途中で標識があり、左側の木の階段を登ります。その先で鬱蒼と茂る竹林に入ります。途中に

傾いた石柱がありました。

この傾いた石碑と竹やぶの写真が藤白坂の定番の写真です。海南駅の構内にある「海南市物産

観光センター」の看板もこの写真でした。パンフレットでも見かけました。

藤白坂

竹やぶを抜けたところで眺望があり、和歌浦の眺めが広がっています。

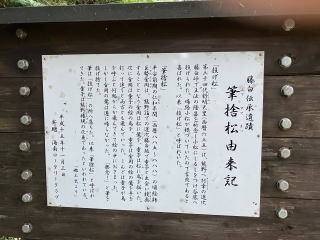

11:15に藤白坂の中間あたりの「筆捨松」の旧跡に到着しました。ここで14丁、残り3丁です。

平安前期の絵師「巨勢金岡(こせ の かなおか)」が熊野詣の途中、ここで熊野権現の化身の童子と

絵描き対決をして負けてしまい、松の根元に絵筆を投げ捨てた場所と伝わっています。

巨勢金岡さんも短気というか大人げないというか・・。また、熊野権現も人間と絵描き対決をしなくても

いいと思うのですが・・。慢心していた巨勢さんを戒めるためだったともいわれていますが・・・。

その対決の内容ですが、二人が鳥の絵をかき、その描いた絵の鳥が飛び立っていきました。そして

呼び戻したところ、童子の鳥は絵の中に戻ってきましたが、金岡さんの鳥は戻ってこなかったので、

童子の勝ちだったそうです。まあ、伝説の話ですから。

肝心のその松の木ですが、写真の通り枯れて無残な姿になっていました。

筆捨松 説明看板

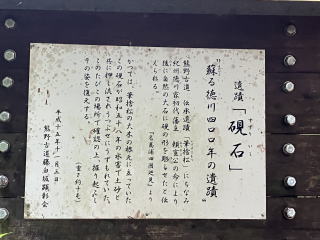

その隣には硯石の遺構があります。「筆捨松」にちなんで紀州徳川家初代藩主頼宣さんが自然の

大石を硯の形に彫らせたのだそうです。この大きさだと彫った方は大変だったでしょうね。

家来の苦労を考えてほしいものです。でもおかげで名所になっているのか・・。難しいです。

硯石 説明看板

筆捨松の所に「峠まで300m」の看板があり、励みになります。ですが、ここからしばらく竹藪の中の

急坂が続きます。

十六丁の丁石を見つけました。あと1丁です。その先が最後の急坂です。ですが美しい石段が続き

ます。これぞザ・熊野古道です。

登り切るといきなり舗装路と合流です。おまけに民家が建っています。「あれ?」という気持ちです。

実はこの藤白峠には車で登れるのです。

ここに最後の17体目のお地蔵さまがおられました。そこを過ぎると藤白峠に到着。峠と言っても何も

ありません。

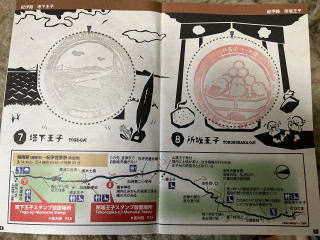

すぐ先に藤白塔下王子(地蔵峰寺)があります。10:25着。地蔵峰寺の境内には藤白塔下王子の

祠と休憩所があります。その横にスタンプ台があり、湯浅駅の観光案内書で入所したスタンプ帳に

押します。これが後で役に立ちます。(この話は後程)

地蔵峰寺 藤白塔下王子の祠

藤白塔下王子の祠 スタンプ台 スタンプ帳

このお寺には日本最大と言われる一石造りの「石造地蔵菩薩坐像」があります。が、境内には見当たり

ませんでした。本堂の中にあったのかもしれませんが扉が閉じられていて中を見ることができませんでした。

トイレもありましたので使わせていただきました。ここからJRの冷水浦駅にも行けます(遠いですが)。

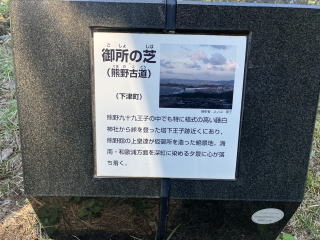

寺の奥には「御所の芝」と呼ばれる広場があります。

花山上皇や白河上皇が熊野御幸の折に仮御所とした場所だそうです。もちろん立ち寄ります。

途中に「和歌山県の朝日・夕陽百選」の碑がありました。紀伊水道と遠く淡路島が見えています。

和歌山県の朝日・夕陽百選の碑と景色

上から声がしています。少し登ったところに展望所があり、ここが御所の芝です。素晴らしい景色です。

ちなみに、ここからの眺めは「紀伊国名所図会」に「熊野路第一の美景」と記されるほどの絶景です。

海の眺めも良く、休憩にはもってこいの場所です。歴代の上皇や法皇が必ず立ち寄ったというのも

頷けます。

御所の芝の説明板

手前の海南市やその向こうの和歌山市街地、弓なりの砂浜は「和歌浦」でしょうか?和歌や俳句の季語

にまでなった景勝地です。

今日は快晴で霞もなく、紀伊水道の向こうには淡路島から遠く四国まで見渡せます。北方向には遠くに

うっすら紀泉アルプスの稜線が見えます。

余談ですが、真正面に見えるマリーナシティにあるポルトヨーロッパは、1994年に開催された世界

リゾート博の跡地にできたリゾート施設です。もう30年も前の話ですが、行く予定でした。結局行けな

かったです。多分もう行くことはないでしょう。

景色を堪能して出発です。

御所の芝からの眺め(左奥が四国、正面奥が淡路島、右の写真中央の浜が和歌の浦)

御所の芝の展望所

寺に戻って10:40に出発。

峠を越えると当たり前ですが下りとなります。なぜか鯉がいる池がありました。峠からはみかん畑の

中のくねくねと九十九折に曲がる舗装路が麓まで続きます。車道もありますが、その車道をショートカット

するように熊野古道コースが続きます。足元の導き石を頼りにみかん畑の中を南に向かって下っていき

ます。さすがに和歌山県、みかん畑が一面にあります。

途中で「え?」というところがありました。みかん畑の縁の細い道というか擁壁の上です。足を踏み外し

たらみかんの木の上に転落してしまいそうです。道を間違えたかと思いましたが、看板もありましたし、

ここで間違いないと思います。注意しながらゆっくり通過しましたが、「みかん畑に落ちないようにご注意

ください。」なんて掛け声をかけることはこれまでの長い人生で1回もありませんでしたし、これからの

人生でも多分ないでしょう。みかん畑の中を歩けるという機会もあまりないと思います。

一旦舗装路に出ますが、すぐまた先でわき道というか細い間道に入ります。周りの木が道にはみ出し

てきていて、それを除けながら進みます。3つ目の脇道が一番大変でした。

途中で崖のような所に行きそうになり、途中まで進んだら道がなくなり引き返しました。ここは用水路

の中やその脇を進む道が正しかったのですが、これはわかりづらいです。ここにこそ看板をつけてほしい

です。写真を撮る余裕もなかったのですが、このHPを見られている方にだけですが、現地に行く予定の

ある方には注意を促したいと思います。

この区間はかなり道が荒れているというか、これは道なのか?道がかなり細い上に木の枝が張り出し

歩き辛いです。おまけに蜘蛛の巣も多いです。(蜘蛛の巣対策ですが、葉っぱや細い枝がたくさんついた

木の枝を使うと払いやすいです。太い杖のようなものより効果大です。)

一番最初の擁壁の上の道

ようやく難所を通り過ぎ、普通の道になりました。11:05。なんとか無事に通り抜けることができて

ほっとしました。舗装路を歩くのは足に堪えるので嫌なのですが、この時ばかりは平らな舗装路が何より

ありがたかったです。

道の周りはすべてミカン畑です。今回はみかんの結実の時期に重なったため、どの木も実をつけて

います。残念ながらまだ少し早いみたいです。四国のようなお接待を期待していたのですが、ありません

でした。

ちなみに、5月頃がみかんの花の開花時期で見事な眺めが見られるそうですが、花より団子ではない

ですが、花よりも実の方がありがたいと思ってしまいます。

さらに下っていきます。途中でみかん畑ごしに見事な景色が見れました。

ミカン畑

正面に見える山並が「長峰山脈」です。長峰山脈はススキの名所として有名な「生石高原(生石ヶ峰)」が

主峰です。写真ではわかりにくいのですが、山脈の稜線上に風力発電の風車が並んでいます。

長峰山脈(稜線上に風力発電の風車)

麓の集落が見えてきました。みかん畑とマッチした集落とが長閑な雰囲気を醸し出しています。まわりの

山を見ると斜面いっぱいに広がるみかん畑です。ここも鈴なりに実がなっています。そのみかん畑の間を

熊野古道が通っています。

藤白峠から30分ほどで麓まで下ってきました。集落に入り、お地蔵さまが立つ所で右に曲がり、突き

当りまで進んで左に曲がるとすぐに橘本王子がある阿弥陀寺に到着です。11:20。

橘本王子の碑 境内の説明板

この王子には古くから「橘の木」が植えられていたそうです。橘(たちばな)はミカン科の木で日本原産

の柑橘類です。

ミカンの木 説明板

橋本王子(阿弥陀寺)を出て、ちょっと寄り道です。古道から右に入り、5分ほど進んだ所にある

「福勝寺」に向かいます。

福勝寺の参道入口には「みかん発祥の地」の石碑が立っていました。

何故このお寺に来たかというと、この福勝寺は高野山真言宗の寺院です。弘法大師ゆかりのお寺

です。弘法大師が31歳の頃、この福勝寺のある「岩屋山」で修業をされたそうです。四国八十八カ所

を打っている縁で立ち寄らせていただきましたが、境内の石段が結構きつかったです。(180段くらい

ありました。)

福勝寺の石階段

もう一つというかこちらがメインなのですが、福勝寺境内にある「裏見の滝」が見たかったからでした。

高さ20m、幅30mの滝の奥は洞窟になっていて、弘法大師が刻まれた不動明王が祀られています。

「裏見」と名前がついているように、洞窟内より滝を裏側から眺められるそうです。ということで体験

させていただきました。ちなみに「裏見の滝」と名付けたのは初代紀州藩主徳川頼宣さんなのだそう

です。この方結構アクティブな方だったみたいであちこち出かけたみたいです。お供の方は大変だった

でしょうね。

肝心の滝ですが、この時期は渇水期の為、豪快な瀑布ではなく、チョロチョロと流れ落ちている程度

でした。こればかりはいかんともしがたく、雫も滝、これも風流と思うことにしました。

裏見の滝 滝裏からの眺め 不動明王

古道歩きに戻って、集落の中を歩いていくとその先には加茂川に架かる美しい木橋があります。

木製の橋なのに橋の名前は「土橋」。受けを狙ったわけではないと思いますので、ネーミングの理由

を知りたいものです。

北西の「土橋」

橋を渡ったところで左折。この橋の付近でコースの約半分となります。今回の区間はこのあと拝ノ峠を

越えるロングコースとなりますので、分割する場合は「JR加茂郷駅」をゴールにするのもオススメです。

ですが、この橋から加茂郷駅までは約3,7kmあるので結構遠いです。その次に又ここまで戻るとなる

とさらにその倍。かなりの距離があります。この先の拝の峠が難所ですが、このままコース通り進んでも

あまり変わらないような気もします。

橋を渡ると大きくて歴史のある美しい日本家屋が続いています。この加茂川周辺は交通の要衝として

賑わい、かつては伝馬所や旅籠がたくさん並んでいた地域だったそうです。

町並みを眺めながら進むと、所坂王子(橋本神社)に到着。11:45。橘本神社の境内には所坂王子

の石碑があります。かつては御社があった所坂王子ですが、明治時代に先程の橘本王子などを合祀

して橘本神社となりました。

田道間守を主神に祀る橘本神社はミカンとお菓子の神様だそうです。そのためか、全国の関連業者

の方々から信仰されているようです。子供にとってもまさに神様ですね。

橋本神社 所坂王子の碑

「日本書紀」によると、垂仁天皇の頃、天皇の命を受けた田道間守が常世の国から非時香菓(橘の

こと)を持ち帰ったという話が残っています。その持ち帰った橘を植えたのがこの地であったと伝わって

います。有田みかんのご先祖様ということでしょうか?(二千年以上前の木が現存?と思いますが、

まあ細かいことは気にしないでおきます。)

日本書紀に載っている橘の木

所坂王子からさらに進んで、市坪川の流れに沿ってしばらく平坦な道を進みます。この川には橋が

たくさん架けられていて、橋には番号が付けられていて20を超えています。

その先で所坂王子神社に12:05着。この鳥居の前に一壺皇子の石碑があります。

実は、このあたりの地域名が「市坪」です。漢字がちょっと違います。何か意味があるのでしょうか?

ちなみに一壺王子は「一坪王子」や「沓掛(くつかけ)王子」とも呼ばれます。

ついでと言っては失礼ですが、山路王子神社にも参拝します。

境内には土俵がありました。実は、山路王子神社は、秋祭りの際に子供の健やかな健康を願って

行われる「泣き相撲」で有名な神社です。赤ちゃんが赤いふんどしを締めて氏子総代に抱かれて相撲

をとります。テレビのニュースなどで見たことがある方もいるかと思います。一勝一敗になるように土を

つけてもらい健康を祈願する行事です。

所坂王子の碑 泣き相撲の土俵

時間も頃合いですし、他に休めるところもないようですので、この神社の境内の石段に腰かけて

昼食です。夜は豪勢、昼は質素な食事です。

一壺王子からは拝ノ峠への長い登りが始まります。ここから200m程を登ります。斜面のみかん畑

の中の急坂をひたすら登ります。道は舗装路なのですが、傾斜が尋常ではありません。ここを自転車で

登るのは不可能でしょう。この急坂が今回のコースの内で一番きつかったです。

道路にはいくつかの「導き石」が埋め込まれていました。

導き石

沓掛の集落に入ると一旦平坦になります。真正面にみえる山の鞍部がたぶん拝ノ峠でしょう、あと

少しです。左のピークが白倉山です。拝ノ峠から蕪坂王子までは白倉山の西側山腹を進みます。

長峰山脈の風車もだんだんと近づいてきました。

ところがその先で更に今回一番の急斜面が待っていました。ほぼ40度ではないかと思います。

(決して大げさではありません。)

何とか登り切り、県道と合流。右手に進んだところが拝ノ峠のはずなのですが、何も看板がありません。

三叉路になっていて左に進むのが正しい道のようですが、どんどん下っていきます。

ですのでここが拝ノ峠なのでしょう。13:05到着。ここが今日の最高点です。息が切れました。

峠は分岐点になっていて、右に進むと1時間半ほどでJR下津駅に行けます。左はJR紀伊宮原駅

まで1時間半ほど。さらに糸我峠越で経由でJR湯浅駅まで3時間半ほどで着けます。

左に進みます。下りに入ります。白倉山の山腹を巻くようになだらかな下り道が続きます。木陰は

涼しくて快適です。